営業時間 | 平日8:30~17:00 |

|---|

貨物軽自動車運送事業者の安全対策が強化されます!/令和7年4月より予定 2024.12.17

本件は、令和6年12月時点での法令改正のご案内となりますが、法令の施行は、令和7年4月からを予定されており、内容が変動する際はご容赦のほどよろしくお願い致します。各自、最新の法令改正をご確認ください。

さて、事業用軽自動車における事故防止の観点からとられた法令改正ですが、内容は一般貨物自動車運送事業の法令遵守内容にかなり近づいてきたという印象を持ちます。これから対策を講じられる方は、さらに厳しい規制も有りうると状況を学習されておいても良いかと思います。

貨物軽自動車事業者のなかには、個人1名で運営されている方も多いと思います。法令改正が決まった以上、対策をしっかりと早めに着手されて、事故防止の観点に照らして、無理のない業務の運営を行っていただくことを願っています。

制度改正の背景

近年、インターネットでの買い物による通販市場規模の拡大で、流通貨物の多品種・小ロット化による宅配便の取扱個数が増加の一途をたどっている。

しかしその一方で、軽自動車の保有台数1万台当たりの事業用軽貨物自動車に起因する交通事故で、死亡・重傷事故件数は、最近の統計によると約5割も増加しているとのことである。貨物軽自動車運送事業者における重大事故が増加していることにより、令和7年4月から安全対策が法令改正により強化されることとなった。

新制度の概要

(1)貨物軽自動車安全管理者の選任と講習受講の義務

貨物軽自動車運送事業者に対して営業所ごとに「貨物軽自動車安全管理者」を選任し、講習の受講を義務付けるほか、当該選任時には、運輸支局等を通じて、国土交通大臣への届出行うことが義務となる。

(2)業務記録の作成・保存の義務

毎日の業務開始・終了地点や業務に従事した距離等の記録の作成及び1年間の保存を義務つける。

(3)事故記録の作成・保存の義務

事故が発生した場合、その概要や原因、再発防止対策等の記録の作成及びこれらの記録の3年間保存の義務。

(4)国土交通大臣への事故報告

貨物軽自動車運送事業者は、死傷者を生じた事故等、一定規模以上の事故について、運輸支局等を通じて国土交通大臣への報告義務。

(5)特定の運転者への指導・監督及び適性診断の義務付け

貨物軽自動車事業者に対して、特定の運転者への特別な指導及び適性診断の受診を義務付けるとともに、運転者の氏名、当該運転者の適性診断の受診状況等を記載した貨物軽自動車運転者等台帳を作成し、営業所に備えおくことを義務付ける。

そのほか輸送の完全確保で重要なことを一部

点呼の実施

運転者の勤務時間の遵守

運転者に対する一般的な指導及び監督

上記の新制度、点呼などについては下記のページで詳しく解説しています。

【改定海上運送法】運航管理体制の強化(令和8年度より施行予定)のご案内 2024.10.18

国土交通省より令和8年度施行予定の新制度について案内がありますので、ご紹介したいと思います。現時点でも法整備に向けて、状況は変動中ですので、国土交通省のHPより最新の情報をご確認ください。

□改定海上運送法における規定とは

①運航基準に定める運航中止条件に該当するときに船舶の運航の中止を指示することは、運航管理者の職務となります。

②従業者(業務に従事するすべての者)は、運航管理者の運航中止指示に従わなければなりません。

つまり、運航管理者が職務として、運航海域における風速、波高、視程が運航基準に定める運航中止条件に該当するときに、運航中止の指示をだしたときは、船長及び船長以外の全ての従業者も、運航管理者の運航中止指示に従わなければなりません。

船長は、運航管理者からの運航中止指示がない場合であっても、航海の安全を確保するため必要と判断する場合には、船舶の運航を中止したうえで、運航管理者へ連絡することができます。船長の職務権限も確保されます。

□運航管理体制の強化(令和8年度より施行予定)その①

①運航管理者の職務は、有資格者のうちから選任された者が行う。

②運航管理補助者(今のところ資格不要)は、運航管理者の指導監督の下で業務を行う。

③運航中は、陸上の運航管理者と船上の船長との間で必要な連絡・協議等を行える管理体制を確保しなければならない。

(1)運航管理者代行とは

①現行では、運航管理者が運航管理者代行に職務を引き継ぐに際し、運航管理者の要件を満たさない者に引き継いでいることがある。

②今後は、運航管理者(資格者)が、別の運航管理者(資格者)に職務を引き継ぐこととし、無資格者による代行は禁止される。

(2)運航管理補助者とは

①現行では、運航管理補助者は、運航管理の補助を行うにあたり、運航管理者の指導監督を受けずに業務を行っていることがある。

②今後は、運航管理者が運航管理補助者を必ず指導監督することとし、補助をさせる業務の範囲及びその執行方法(報告、相談が必要な場合を含む)を明確に指示することとする。

□運航管理体制の強化(令和8年度より施行予定)その②

①運航する船舶隻数やその旅客定員も少ない小規模事業者については、運航管理者と船長の兼務を認める。

②ただし、運航中は、運航管理者(船長)と陸上従事者(いずれも追加講習の受講が必要)が必要な連絡・協議等を行える管理体制を確保する必要がある。

□運航管理者の船長兼務

①運航する船舶隻数やその旅客定員も少ない小規模事業者では、事業の実態上、運航管理者の船長兼務を認めない場合の影響が大きいが、兼務する場合でも、当該運航管理者及び陸上要員が必要な講習を受講していれば安全水準を確保できると考えられる。

運航している船舶が1隻あって、当該船舶の総トン数が20トン未満かつ旅客定員が13人未満である届出事業者にあっては、運航管理者と陸上要員が追加の講習を受講することを条件に、特例が認められる予定である。

②当該事業者の航路が地域住民等の日々の経済社会活動に必要不可欠な航路である場合にあっては、運航を止めることが当該地域に与える影響が大きいことから、非常時の陸上要員を置く等の体制確保を条件に、急病等による運航管理者の不在により臨時に必要と認められる場合には、特例が認められる予定である。

この制度は令和8年度の施行を目指して、法令整備中であり、現在も国土交通省にて検討審議されているので、変動する可能性があります。またこれらの情報は国土交通省のホームページより引用し、お知らせしています。

□これからの予定について

①令和8年度の施行予定に間に合うように、令和7年度には試験が実施できるように準備を進めるとしている。

②施行に際し、従前の要件による管理者選任を一定期間認める経過措置を設け、円滑な準備を進める。

③資格者証は、講習により更新(更新時には試験不要とする予定)。講習の準備は、最初の更新時期である令和9年度に間に合うように進める。

□運航管理者の試験制度の創設⇒現在検討中

(1)現行は、実務経験等が必要。

①船長3年又は甲板部職員5年

②運航管理業務経験3年

③上記①と②と同等能力

(2)現状の検討事項

実務経験の年限を短縮するのか。

例:①船長1年又は甲板部職員2年

②運航管理業務経験1年等、今後要調整

(3)今後の追加事項

試験(関係法令・海事知識等の必要な知識を確認)に合格すること。

*2年毎の更新制を想定

以上、重要な法令改正と思われますので、今後も最新の情報収集が必要となりそうです。

詳しくは国土交通省のHPをご確認ください。

「+ONEマーク(プラスワンマーク)制度」の創設について2024.10.9

国土交通省より令和6年度運用開始に向けて調整が始まっているプラスワン制度についてご案内します。はじめに、こちらの制度の記事を書いている間も法令改正に向けて日々状況が変動していますので、詳しくは国土交通省のHP等でご確認をお願いします。

□目的

「+ONEマーク制度」は、不定期航路事業者(旅客船不定期航路事業者及び人の運送をする不定期航路事業者)の任意の申請に基づき、当該申請事業者が法令遵守していることを確認したうえで、それを超える上乗せの安全性向上に向けた取組状況を評価・認証し、結果を公表する制度である。本制度を通じて、利用者の安心に資するとともに利用者による事業者の評価・選択を通じて、安全性向上に向けた取組を促進することを目的とする。

□目的まとめ

①利用者が事業者の安全性向上の取組を簡便に確認できるようにし、利用者の安心に資する制度とする。

②利用者による事業者の評価・選択を通じて、安全性の向上のための事業者の取組を促進する。

□制度の内容

事業者からの任意の申請に基づき、安全性に関する法定事項以外の項目について基準を満たしている場合は、第一段階の認証を付与。安全性向上に向けた積極性を評価する。

第一段階の認証を取得している事業者が、同様の取組基準を満たしている場合は、第二段階の認証を付与。継続性を評価する。

□対象者

不定期航路事業者(旅客船不定期航路事業者、及び人の運送をする不定期航路事業者)を対象とする。

□評価単位

事業者単位

□申請方法

申請事業者は、別に定める様式に則り、申請書及び書類審査のために必要な添付資料等を提出し、評価認証団体が認証する審査資格者による書面審査を受ける。

□申請時期 まだ決定事項ではありません。

(年度で受け付ける場合)

申請は、●月に受付し、認証日は毎年●月●日とする。

(随時受け付ける場合)

申請は通年通して受け付ける。

□申請要件

(1)事業許可取得(又は届出)後、3年以上経過していること。

(2)過去に認証の取り消しを受けた際の欠格期間に該当していないこと。

□評価方法

評価認証団体による書類審査。評価認証団体の要件とは、

①旅客船事業についての知見を有すること

②被評価者である事業者に対し中立的であること

③全国的組織を有し、多数の申請に対応できること

□評価項目

評価項目は、「安全性に対する取組状況」及び「運輸安全マネジメントの取組状況」とし、100点満点の加点方式により審査を行う。

(1)安全性に対する取組状況

「海難防止」、「緊急時の救命」、及び「乗客への情報提供」の3つの観点から評価基準を設けており、安全性に対する事業者の取組状況について、80点満点で評価を行う。

また、「その他」の項目を別途設けており、評価基準を満たす場合には、特別加点として各20点を付与する。ただし、特別加点の評価基準を満たしたことにより、80点を超えて点数を獲得した場合は、80点として評価する。

(2)運輸安全マネジメントの取組状況

事業規模に応じて「通常評価対象事業者」及び「小規模海運評価対象事業者」に区分し、事業規模ごとに作成された評価基準に基づき、輸送の安全性向上に向けたPDCAの取組状況等について、20点満点で評価する。

| 大項目 | 配点 | 基準点 |

| (1)安全性に対する取組状況 | 80点 海難防止:40点 緊急時の救命:20点 乗客への情報提供:20点 | 50点 |

| (2)運輸安全マネジメントの取組状況 | 20点 | 10点 |

*基準点とは、各審査項目において最低限必要な点数を指す。

□認証基準

(1)100点満点中60点以上

(2)各大項目の評価点数が、それぞれの基準点以上で認証する。基準点を下回る項目がある場合は、合計得点が60点以上でも不適合となる。

□認証の種別

(1)第一段階(安全性向上に向けた積極性を評価)

各評価項目について書類審査を行い、認証基準を満たす場合に、第一段階の認証を付与する。

(2)第二段階(継続性を評価)

第一段階の認証を受けた事業者が、更新の際に、再び認証基準を満たした場合に、第二段階の認証を付与する。

□有効期間

第一段階の認証については、認証日から3年間有効とする。

第二段階の認証については、認証日から6年間有効とする。

□認証取消

(1)不正申請等により認証を受けたことが確認された場合

(2)認証期間内に認証事業者が行政処分又は安全の確保に係る行政指導を受けた場合

□欠格期間

認証取消日より3年間を欠格期間とし、再度申請することはできない。

□不服申立て

認証取消を行う場合にあっては、事前に当該事業者に対して、不服申立ての機会を与えたうえで、評価認証団体の決定により行う。

□報告義務

認証の有効期間内に、行政処分又は安全の確保に係る行政処分を受けた場合は、行政処分等の効力発生日から●日以内に、評価認証団体に報告する義務を負う。

以上が現時点で決まりつつある概略です。内容の変動が予想されますので、国土交通省のHP等で再度のご確認をお願いします。当事務所でも最新の情報を収集するようにいたします。

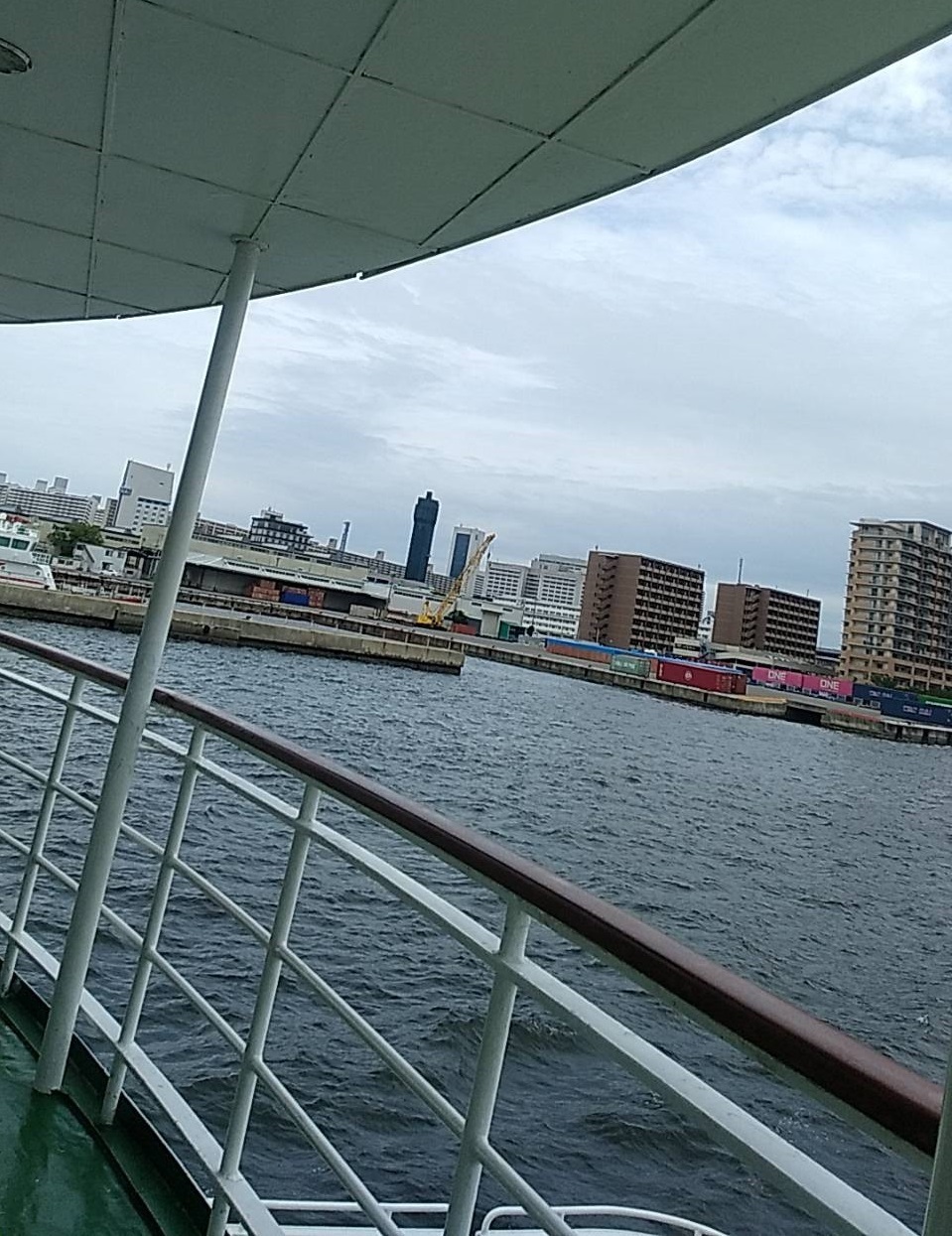

神戸港

貨物自動車運送事業者の運送業新規許可、営業所・車庫の移転やGマークの申請、通関業の許可申請などでも当事務所としてもゆかりのある神戸港。神戸港の魅力をご紹介してみたいと思います。

神戸港は、兵庫県神戸市にある港湾です。1868年に開港した神戸港は、自然に恵まれた天然の良港であり、日本の主要貿易港のひとつです。

活発な貿易のため日常、多くのコンテナなどが行きかう側面もありますが、その美しい景観は観光地としても魅力にあふれています。

神戸ポートタワー

「日本を代表する神戸港にふさわしいランドマークを」と、神戸ポートタワーが誕生したのは、1963年のことだそうです。現在まで築約60年ではありますが、最近リニューアルされてその風貌も一段と美しくみえます。

有料とはなりますが、新しく展望フロアと屋上デッキが新設されました。そのコンセプトは「赫き」brillianceとなっています。この漢字は、赤く火のように燃える、明るく輝く、勢いが盛んである、という意味合いがあります。鼓を上下に長く引き伸ばしたかのような双曲面構造とされ、「鉄塔の美女」という愛称にふさわしいです。

輝くのはタワーだけではなく、訪れた人自身がますます輝きを増すような場所にしたいとの関係者の思いから観光客をおもてなしをしているところです。

屋上デッキはガラス張のオープン空間となっており、360度神戸港の視界がひろがります。地上から108mとのことですから、1周するには足がすくみがちとなりますが、顔に当たる海風も気持ちよく感じられます。

展望3階のカフェ&バーでは、約30分で360度回転する日本でも珍しい回転式カフェバーとなっています。神戸港のさまざまな風景が座ったまま目の前を流れていくのを楽しみながら、ワインやオリジナルドリンクを飲むことができます。

遊覧船

ポートタワーのすぐそばに中突堤中央ターミナルがあります。神戸ベイクルーズ(株)が「ロイヤルプリンセス」と「御座船安宅丸」を運行しております。私はどちらの船にも乗船したことがあります。

1航路あたり、どちらの船も約500名が乗船できて、神戸港湾内を40~45分かけて1周してくれるのです。当日でも予約不要で、船のスケジュールに応じて、乗船口付近の窓口でチケットを購入することができます。

船のスカイデッキから潜水艦や大型船の建造風景、船の検査など行うドックなど六甲山を背景とした神戸の街並みを360度のパノラマで楽しむことができます。

みどころは、船内アナウンスにてガイドがあり、船室内のラウンジでは、カフェや軽食なども楽しむことが可能です。約40分の船旅を楽しみながら、カフェを楽しむのも非日常気分を満喫できます。

みなさまも少しお時間があるときに、気分転換に神戸港まで足を運ばれてはいかがでしょうか?お勧めいたします。

点呼の大切さ

事業用自動車に乗務する運転者は、乗務前及び乗務後には対面による点呼を受けることとされています。一定の条件の下では、中間点呼も必要となることがあります。

この点呼ですが、事業者とその事業所に属する運行管理者が行う義務のようなものでしょうか?

実は答えは、違います。運転者には点呼を受ける義務があるのです。法令の条文で確認してみましょう。

運送事業者の責務

〇旅客自動車運送事業運輸規則 第24条(点呼等)

旅客自動車運送事業者は、事業用自動車の運行の業務に従事しようとする運転者等に対して対面により、又は対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法(運行上やむを得ない場合は電話その他の方法。)により点呼を行い、次の各号に掲げる事項について報告を求め、及び確認を行い、並びに事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な指示を与えなければならない。以下省略

〇貨物自動車運送事業輸送安全規則 第7条(点呼等)

貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の運行の業務に従事しようとする運転者等に対して対面により、又は対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法(運行上やむを得ない場合は電話その他の方法。)により点呼を行い、次の各号に掲げる事項について報告を求め、及び確認を行い、並びに事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な指示を与えなければならない。以下省略

運行管理者の責務

〇旅客自動車運送事業運輸規則 第48条第6項(運行管理者の業務)

事業用自動車の運転者等に対し、第24条の点呼を行い、報告を求め、確認を行い、指示を与え、記録し、及びその記録を保存し、並びに運転者に対して使用するアルコール検知器を常時有効に保持すること。

〇貨物自動車運送事業輸送安全規則 第20条第8項(運行管理者の業務)

第7条の規定により、運転者等に対して点呼を行い、報告を求め、確認を行い、及び指示を与え、並びに記録し、及びその記録を保存し、並びに運転者に対して使用するアルコール検知器を常時有効に保持すること。

運転者の責務

〇旅客自動車運送事業運輸規則 第50条第1項第2号(運転者)

乗務しようとするとき及び乗務を終了したときは、第24条第1項及び第2項の規定により当該旅客自動車運送事業者が行う点呼を受け、これらの規定による報告をすること。

〇貨物自動車運送事業輸送安全規則 第17条第3号(運転者)

乗務を開始しようとするとき、第7条第3項に規定する乗務の途中及び乗務を終了したときは、第7条第1項から第3項までの規定により貨物自動車運送事業者が行う点呼を受け、貨物自動車運送事業者にこれらの規定による報告をすること。

従いまして、事業者、運行管理者には、点呼を実施する義務があり、運転者には点呼を受ける義務があると法定で定められているといえます。

では、点呼で確認をされるのはどのようなことでしょうか?

運行管理者からの確認事項

〇旅客自動車運送事業運輸規則 第24条第1項より

1.道路運送車両法第47条の2第1項及び第2項の規定による点検の実施又はその確認

2.運転者に対しては、酒気帯びの有無

3.運転者に対しては、疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無

4. 略

〇貨物自動車運送事業輸送安全規則 第7条第1項より

1.運転者に対しては、酒気帯びの有無

2.運転者に対しては、疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無

3.道路運送車両法第47条の2第1項及び第2項の規定による点検の実施又はその確認

4. 略

点呼で確認を受ける事項も法定で定められています。その記録を点呼簿にて保存することも法定で定められている通りです。

運転者には点呼時等で報告義務があります

〇旅客自動車運送事業運輸規則 第50条第1項より(運転者)

3.酒気を帯びた状態にあるときは、その旨を当該旅客自動車運送事業者に申し出ること。

3の2.疾病、疲労、睡眠不足、天災その他の理由により安全な運転をすることができないおそれがあるときは、その旨を当該旅客自動車運送事業者に申し出ること。

3の3事業用自動車の運行中疾病、疲労、睡眠不足、天災その他の理由により安全な運転を継続することができないおそれがあるときは、その旨を当該旅客自動車運送事業者に申し出ること。

〇貨物自動車運送事業輸送安全規則 第17条より(運転者)

1.酒気を帯びた状態にあるときは、その旨を貨物自動車運送事業者に申し出ること。

1の2.疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全な運転をすることができないおそれがあるときは、その旨を貨物自動車運送事業者に申し出ること。

点呼では自動車の状況、運転者の健康状態など詳しく確認をする義務があると理解できると思います。また、異なった角度からもこれらの義務がきちんと実行できていないと輸送の安全を脅かすことにつながっていきます。

運転者の疾病等の理由や、自動車の装置の不具合が理由で運送ができなくなったときは、人身事故などない場合であっても、事故報告書を運輸支局を経由して国土交通大臣に提出する規定が定められています。

〇自動車事故報告規則 第2条

8.酒気帯び運転、無免許運転、大型自動車等無資格運転又は麻薬等運転を伴うもの

9.運転者又は特定自動運行保安員の疾病により、事業用自動車の運転を継続することができなくなったもの

11.自動車の装置の故障により、自動車が運行できなくなったもの

上記の自動車報告規則 第2条8 の酒気帯び運転については、報告書のみならず速報もしなければなりません。

点呼時のコミュニケーションは重要

点呼における法定上の重要性や、点呼が適正に実施されずに運行が継続できなくなった場合等の影響について確認してきました。点呼時のコミュニケーションは、それだけ重要とされています。

単なる運行管理者と運転者の確認と報告に終始せず、もう一歩深化させてみることも重要なことかと思います。

運行管理者は、通常の点呼を行う際に、運転者の顔色、声の調子、歩き方、服装身だしなみに変化がないか注意深く観察することを習慣にしていますか。

酒気帯びの有無を確認する際は、「昨晩は飲酒をしましたか?どのぐらいの量を飲みましたか?」などと声を掛け、日常のストレスなど抱えていないか、様子に変化がないかなど注意してみましょう。

疾病疲労の確認では、「昨晩はしっかり睡眠がとれましたか?」「体調は悪くありませんか?」「顔色が悪いようですが、思い当たることはないですか?」

このように言葉を多く運転者にかけることによって、普段と違う異常事項にも気づきやすくなるかと思います。少しメモに残すことも有効です。

輸送の安全を維持するためにも点呼の役割は大切なことと言えます。毎日のことで、惰性に流されず、しっかり義務を果たしていただけたらと願います。

令和6年(2024年)4月から適用 トラック運転者の労働時間等の改善基準の件

みなさんは、物流業界の2024年問題についてご存じでしょうか?詳しくは知らない方でも、1度は耳にしたことがあるフレーズではないでしょうか?

この制度は、2024年4月からトラックドライバーの時間外労働の960時間上限規制と改正改善基準告示が適用され、労働時間が短縮されるので、輸送能力が低下し、「ものが運べなくなる」事態に陥る可能性があり、物流が滞る恐れがあることを「物流の2024年問題」と言われています。

ここで時間外労働の限度とはどういうことでしょうか?

労働時間は原則として、1日8時間・1週間で40時間以内とされ(法定労働時間)、休日は少なくとも毎週1回与えることとされています(法定休日)。

法定労働時間を超えて時間外労働をさせる場合や法定休日に労働させる場合は、労働基準法第36条に基づく労使協定(36<サブロク>協定)を締結し、労働基準監督署に届け出なければなりません。36協定で定める時間外労働の限度時間は、基本的に1ヵ月45時間及び1年360時間です。臨時的にこれを超えて労働させる必要がある場合でもトラック運転者の業務については令和6年4月1日より、1年960時間以内としなければならなくなりました。

また、改定改善基準告示において例にいたしますと、1年・1ヵ月の拘束時間は、

1年:3,300時間以内・1ヵ月で284時間以内で、労使協定を結んだ場合において1年で3,400時間以内、1ヵ月で310時間以内(年6か月まで)となりました。

1ヵ月の拘束時間284時間を超える回数は、連続3ヵ月まで。

1ヵ月の時間外・休日労働時間数が100時間未満となるように努めなければなりません。いわゆる企業の努力義務となります。

従来の改善基準に比べて大幅に短縮されました。1日の拘束時間も基本13時間以内、上限15時間で、14時間を超える回数は週2回までが目安となりました。1日の休息期間は、継続11時間与えるよう努めることを基本とし、9時間を下回らないこととされます。

その例外は、宿泊を伴う長距離貨物運送の場合、継続8時間以上週2回まで認められます。休息期間のいずれかが9時間を下回る場合は、運行終了後に継続12時間以上の休息を与えることとされます。

その他の改善基準告知につきましても、大きな改正がありますので、ご確認をお願いします。

近年のコロナ禍の影響や長引く不景気も原因となり、トラック運転者が不足しているのは現実だと言えます。運送会社にとっても、運転者不足により、荷主の要請に応じられず、従来通りの運送を実現することができなくなり、予定の売上を上げることが困難となるかもしれません。

荷主にとっても、思いがけず輸送を運送会社から「受けたくても行けない」とお仕事を断られる日もあるかもしれません。

荷主と運送会社、消費者がお互いに直接会うことのない目に見えない相手を思いやって、将来の物流に貢献し、創造していく努力の必要性を感じます。

荷主は運送会社の待機時間の削減を熱意をもって行い、適正な運賃を短スパンで支払い、運送以外の必要経費にも配慮することを企業努力とすると良いと思います。

消費者は再配達を減らすことを徹底し、確実な受け取り体制をひき、運送回数を減らすために効率のよいまとめ買いを実施するのも良いことでしょう。

社会全体で日常生活における「縁の下の力持ち」であったトラックドライバーの立場を守っていくことが、長い目で考察しますと運送会社の将来性にも荷主や消費者の生活にも影響を及ぼしていきますので、大切に扱われるべき問題です。

運送業の許認可申請のご相談・ご依頼

エルシー行政書士事務所

営業時間:8:30〜17:00

休業日:土曜・日曜・祝日

2025年度Gマーク申請(貨物自動車運送事業安全性評価事業)に向けて 2024.7.16

Gマークの申請について数年で大きく流れが変わってきているので、簡単に説明をしておきます。

【1】申請期間(2024年度の場合)

申請期間ですが2024年度は、7月1日(月)0時から7月14日(日)24時までの間に「申請」ボタンを押さなければ、申請をしたと認められませんでした。新規申請、並びに初回~5回目の更新においてA・C方式を選択された場合は、評価項目、安全性に対する取組の積極性を挙証する資料の提出が必要となります。

各トラック協会内地方実施機関により取り扱い方法も異なっていると思われますので、HP情報等で確認をして窓口に提出するのか、資料を郵送提出するのか、確認のうえ提出しました。

窓口受付や郵送受付は、2024年7月12日(金)各地方実施機関必着並びに受付時間までが締め切りとなっていることにも注意が必要でした。

トラック運送会社さまの安全性に関わる活動の集大成となる申請についてくれぐれもお間違いなきようお願いします。

【2】安全性に対する取組の積極性

またここ数年の間に内容が大幅に変更を遂げています。更新で久しぶりに書類の作成や活動を挙証する資料の作成に取り組まれる運送会社さまは特に注意が必要だと感じます。

具体的には、大きな項目が4つグループ(1)から(4)に分かれ、その下に17項目の具体的な活動が附随しています。

グループ(1)から(4)では、各グループごとに最低1つの項目を選択し、活動内容を証明しなければなりません。それができないと足切りとなり、要件不備と判断されてしまいます。従来の合計点数だけの審査では、もはやなくなっていることに注意が必要で要件の学習をしておきましょう。

【3】安全性に対する取組の積極性における自認事項

それでは、各グループと内容や点数についてみていきましょう。

グループ1 運転者等の指導・教育の項目

4つの項目があり、最低1項目の選択が必要で、最大3項目選択が出来ます。

- 自社内独自の運転者研修等の実施(50%未満は1点) 配点3点(1点)

- 外部の研修機関・研修会への運転者等の派遣(選任運転者等以外は1点) 配点3点(1点)

- 定期的な「運転記録証明書」の入手による事故・違反実態の把握に基づく指導の実施 配点3点

- 安全運行につながる省エネ運転の実施とその結果に基づく個別指導教育の実施 配点3点

グループ2 輸送の安全に関する会議・QC活動の実施

3つの項目があり最低1項目の選択が必要で、最大2項目選択が出来ます。

- 事業所内での安全対策会議の定期的な実施 配点2点

- 事業所内での安全に関するQC活動の定期的な実施 配点2点

- 荷主企業、協力会社等との安全対策会議の定期的な実施 配点2点

グループ3 法定基準を上回る対策の実施

4つの項目があり、最低1項目の選択が必要で、最大2項目選択が出来ます。

- 特定運転者以外の運転者への計画的な適性診断(一般診断)の実施 配点2点

- 効果の高い健康起因事故防止対策(健康診断結果のフォローアップ・脳検査・心電計・SAS)の実施。配点2点

- 車両の安全性を向上させる装置の装着(ドライブレコーダー、バックアイカメラは1点)。配点2点(1点)

- ドライバー時間外労働時間短縮の取組の状況。 配点2点

グループ4 その他

6つの項目があり、最低1項目の選択が必要で、最大3項目選択が出来ます。

- 健康起因事故防止に向けた取組(健康診断結果のフォローアップ・脳検査・心電計・SAS以外) 配点1点

- 輸送に係る安全や環境に関する認証や認定の取得 配点1点

- 国が認定する第三者機関による運輸安全マネジメント評価の受審(上記2とは分離扱い) 配点1点

- 過去3年間以内の行政、外部機関、トラック協会による輸送の安全に関する表彰の実績 配点1点

- リアルタイムGPS運行管理システムなどの先進的運行管理システムの導入 配点1点

- 自社内独自の無事故運転者表彰制度又は省エネ運転認定制度の活動 配点1点

全体の配点を20点とするうち基準点数は12点取得必要です。より詳しい内容につきましては、2024年度版Gマーク申請案内をご参照ください。

【4】2025年度のGマーク申請を検討される対策

来年度も評価内容の変更も十分に考えられます。そのうえで、できる資料作りや活動を速やかに着手することが重要です。そのためには、1年を通じた計画をより早い段階で策定しておくと安定性のあるより内容の濃い活動を行うことができます。会社内の輸送の安全に関して活動をしていくのですから、より良き内容の実施に越したことはありません。

では、どうしたらよいのでしょうか?その答えは、専門家に相談してみることが最も効率のよい近道と言えるかもしれません。

エルシー行政書士事務所では、初回のご相談は無料としています。今年も運送会社さまのGマーク申請にむけたコンサルティングを行いましたが、

- やはりGマークがあるのと無いのでは、営業のしやすさが全然違う

- 輸送の安全は企業の使命だから、活動を通してGマーク申請ができて充実感があった

といったお客様のお声も聞くことができました。Gマークのご相談はお気軽にお問合せください。

Gマーク申請のご相談・ご依頼

エルシー行政書士事務所

営業時間:8:30〜17:00

休業日:土曜・日曜・祝日

運送業のご相談・ご依頼はこちら

大阪での一般貨物(トラックなど)の許可申請、営業所・車庫の新設・移転の申請、Gマーク取得、巡回指導対策など、運送業に特化した行政書士がサポートいたします。

エルシー行政書士事務所

受付時間 :平日 8:30~17:00

お問合せはこちら

運送業に特化した大阪の行政書士です。運送業の許可、営業所や車庫の新設・変更、Gマーク取得、巡回指導などサポートしております。

豊富な申請実績から運送会社様のお役に立てるよう、ベストを尽くしています。