営業時間 | 平日8:30~17:00 |

|---|

運送業許可を取るには?取得条件の解説とまとめ|申請実績が豊富な大阪の行政書士事務所

運送業許可って?要件は?

このページでは貨物の運送を行う「一般貨物自動車運送事業許可」のことについて解説いたします。

運送業を始めたいけど、「許可ってどうやって取るの?」「どんな要件があるの?」とお悩みの方も多いのではないでしょうか。

ここでは、運送業許可を取得するために必要な要件や、事前に準備しておくべきポイントをご紹介します。

当行政書士事務所は運送業に特化し、許認可申請の豊富な実績があります。これから運送業を始めたい方、許可取得をご検討中の方は、ぜひ参考にしてください。

【目次】

・必要な資金を確保していること(資金要件)

- 運送業許可申請から許可取得までの審査期間

- 運送業許可取得後、運輸開始までに必要な手続き

- 運送業許可申請のお悩み・不安なことはありませんか?

- ご相談される方の状況もさまざまです

- 資金要件をクリアするのが大変という印象です

- 運送業に特化した行政書士に依頼するメリットとは?

- 運送業許可を維持するために最初のハードル【巡回指導】とは

行政書士に依頼をご検討中の方は下記、運送業新規許可申請のページもご覧ください。

運送業を始めるには運輸局から許可を受ける必要があります。

この許可を取得した事業者は、街中でよく見かける緑ナンバーのトラックで営業しています。お客様(荷主)からの依頼を受けて、運賃をもらって貨物を運ぶ場合には、必ずこの「一般貨物自動車運送事業許可」が必要です。

法律上の定義(貨物自動車運送事業法第2条第2項)

この法律において「一般貨物自動車運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。次項及び第七項において同じ。)を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のものをいう。

法律の言葉だと難しく感じるかもしれないですね。次のような表現だとわかりやすいかと思います。

「他人」=荷主、お客さま、得意先、クライアント

「需要」=依頼、注文、オーダー

人の準備について

- 申請する法人および役員全員が欠格要件に該当しないこと

- 許可申請者と密接な関係を有する者(親会社・子会社・グループ会社など)が、欠格要件に該当しないこと

- 申請後に行われる法令試験に合格すること(運送業に専従する常勤役員が受験)

- 運行管理者になれる人がいること

- 整備管理者になれる人がいること

- 運転手がいること(車両数以上の運転手数が目安)

モノ【施設】の準備について

- 貨物の車両5台以上の用意

- 営業所・休憩睡眠施設の用意

- 車庫の用意

許可申請を行う法人およびその役員全員が、以下のような欠格要件に該当していないことが必要です。また、申請者と密接な関係を持つ者(親会社・子会社・グループ会社など)も同様です。

なお、役員は登記上の役員だけでなく、事業の経営に関与し実質的に影響力を及ぼす同等以上の職権又は支配力を有する人物も含まれます。

【主な欠格事項】

一年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者。

一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から5年を経過しない者。

など。

詳しく知りたい方はこちら⇒ 貨物自動車運送事業法第5条(欠格事由)

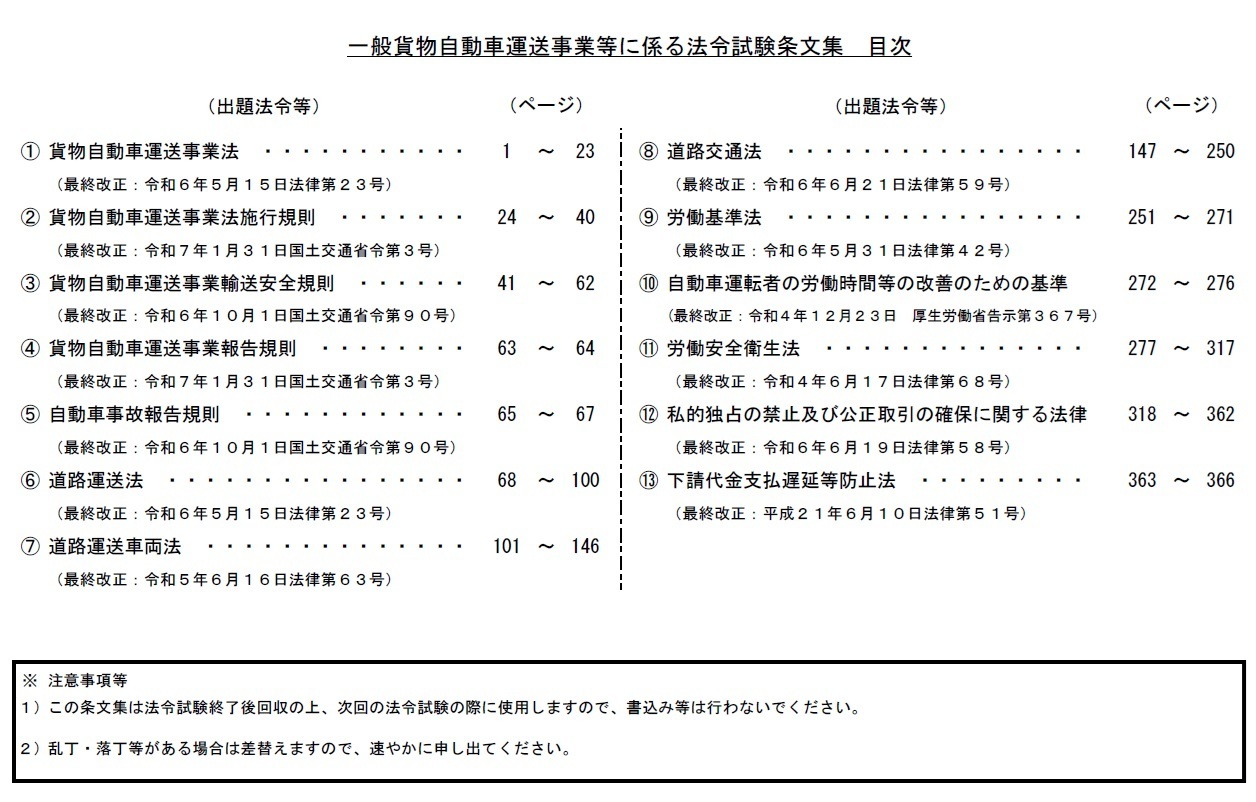

運送業に専従する常勤役員が法令試験に合格することが必要です。

- 許可申請後に運輸局にて法令試験が実施され、近畿運輸局では奇数月に行われます。

- 試験当日は法令試験条文集が配布され、それを見ながら解答できます。(試験後に回収されます)

ただし全問題、法令試験条文集を引いていると時間が足りません。近畿運輸局では30問出題され、試験時間は50分です。1問に2分かけれません。効率的な事前学習と試験形式の理解が重要です。

当事務所では新規許可申請をご依頼の方には法令試験の勉強会を行っています。これまで受講者全員が合格しています。真面目に勉強すれば本当に合格できます。

令和7年11月に行われた近畿運輸局の法令試験も真面目に勉強すれば合格できる内容でした。

法令試験は、適切に準備すれば合格できる試験です。不安な方も、まずはご相談ください。当事務所がしっかりサポートいたします。

当事務所では法令試験の勉強会を行います

運行管理者になれる方が必要です

運行管理者になる方の資格者証を用意します。

貨物の運行管理者資格者証が必要です。

営業所として使用できる建物を確保

条件に合う営業所・休憩施設が必要です

まずは全体の流れをご覧ください。続いて各ステップのポイントや注意点を順に解説いたします。

物件を探す

↓

申請に適した物件か確認(法令・距離・併設要件など)

↓

使用可能であれば、必要書類を用意

↓

申請に必要な資料や作業

営業所・休憩睡眠施設が申請に適した物件か確認

営業所・休憩睡眠施設に使いたい建物を契約される前に、運送業の営業所・休憩睡眠施設として申請して許可が下りる物件かどうか検討しなくてはいけません。まず、次の条件をクリアしているかどうか確認しましょう。

- 建築基準法・農地法・都市計画法(用途地域)等に違反していないこと

- 営業所が車庫に併設しているか、または車庫から直線距離10km以内(市町村によっては5km)であること

- 休憩睡眠施設が営業所か車庫に併設していること

※睡眠施設を設置する場合は、1人あたり2.5㎡以上の面積が必要

※睡眠施設は運行計画上、不要でしたら設置する必要はありません

営業所・休憩睡眠施設として使用することができる資料を用意

物件が運送業の営業所・休憩睡眠施設として使用可能であることが確認できたら、必要な書類を準備します。

-

自己所有の場合:建物の「登記事項証明書(建物の謄本)」を用意します。

-

賃貸の場合:建物の「賃貸借契約書」を用意します。

※契約期間は2年以上必要で、2年無い場合は自動更新契約であれば大丈夫です。

そのほか申請に必要な資料や作業

- 営業所・休憩睡眠施設の写真・測量・平面図(面積計算したもの)

- 運行管理の体制を記載した書類(運輸局のひながたがあります)

車庫として使用できる土地を確保

条件に合う車庫が必要です

まずは全体の流れをご覧ください。続いて各ステップのポイントや注意点を順に解説いたします。

物件を探す

↓

申請に適した物件か確認

(法令・距離・道路幅員の要件など)

(車両配置・区画など)

↓

使用可能であれば、必要書類を用意

↓

申請に必要な資料や作業

土地が車庫申請に適した物件か確認

車庫についても営業所と同様に、車庫に使いたい土地を契約される前に運送業の車庫として申請し許可が下りるかどうか検討しなくてはいけません。まず、次の条件をクリアしているかどうか確認しましょう。

- 農地法・都市計画法等に違反していないこと

- 車庫が営業所に併設しているか、または営業所から直線距離10km以内(市町村によっては5km)であること

- 一般的に車庫出入口の前面道路の幅が6.5m以上あること。(道路幅員証明を取得。道路幅員証明を発行していない役所の場合は自分で調査する必要があります)

上記の車庫の申請条件3つをクリアし、次に確認すべきポイント

- 車両の前後左右50cm以上確保して、すべての車両が配置できる面積があること。

- 他の用途に使用される部分がある場合は明確に区画されていること(線を引いたり、ロープ等で明確にわけること。)

車庫として使用することができる資料を用意

物件が運送業の車庫として使用可能であることが確認できたら、必要な書類を準備します。

-

自己所有の場合:土地の「登記事項証明書(土地の謄本)」を用意します。

-

賃貸の場合:土地の「賃貸借契約書」を用意します。

※契約期間は2年以上必要で、2年無い場合は自動更新契約であれば大丈夫です。

そのほか車庫申請に必要な資料や作業

車庫の写真・測量・平面図(面積計算したもの)

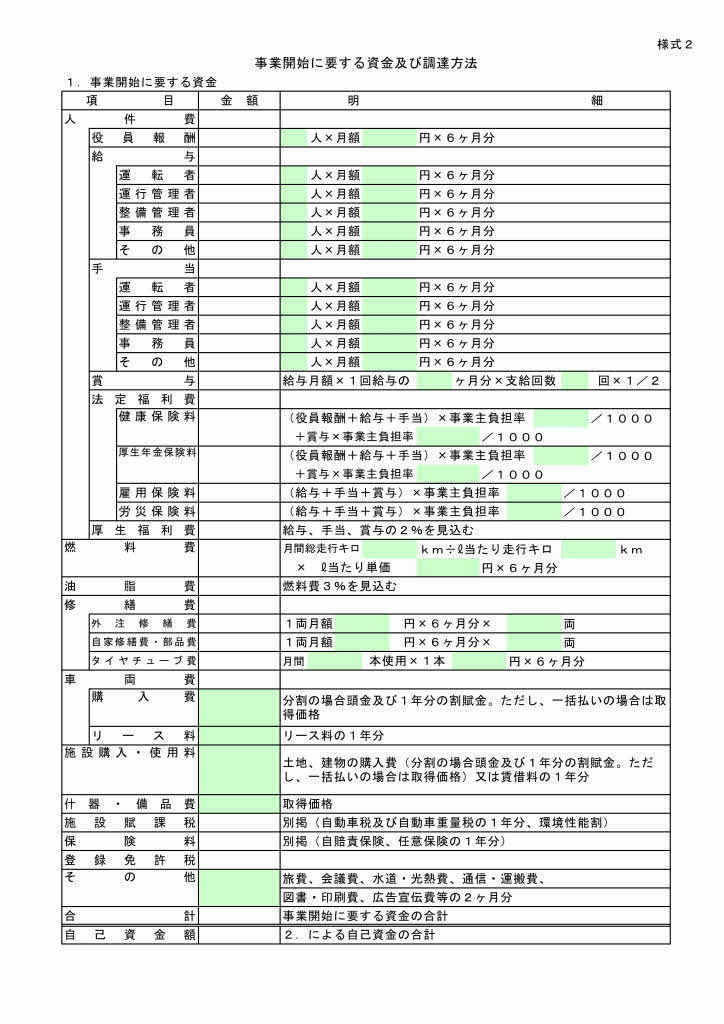

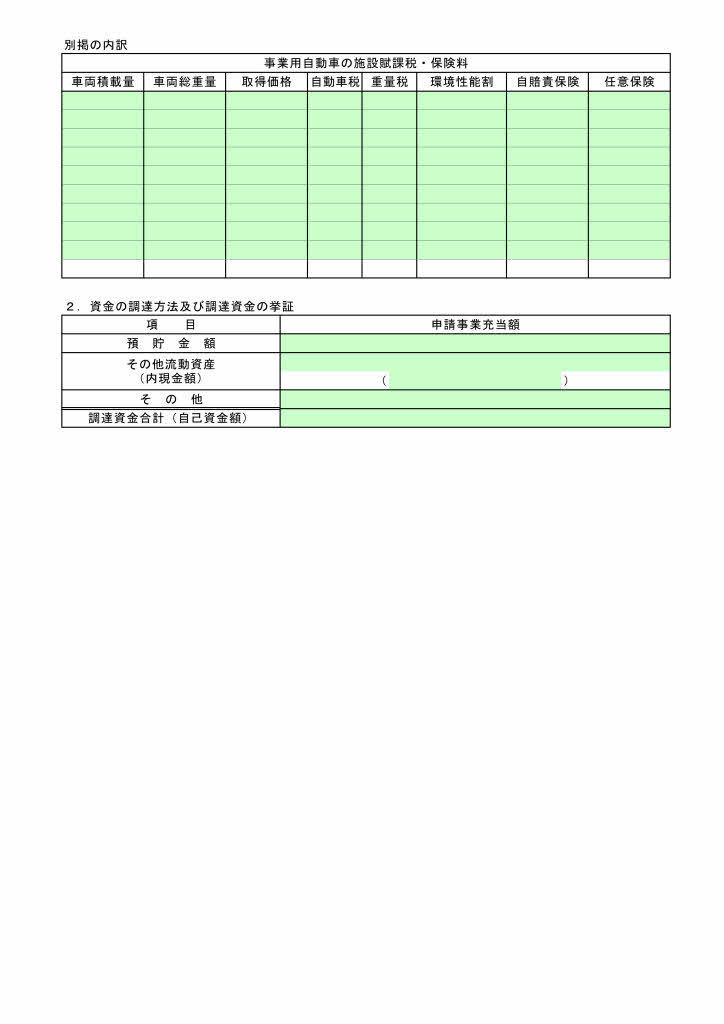

必要な資金を確保していること(資金要件)

資金の合計額以上を金融機関口座に維持してください

運送業許可の申請にあたっては、事業開始に必要な資金をあらかじめ確保していることが求められます。以下の費用の合計額を金融機関の口座に確保しており、残高証明で証明できる状態であることが必要です。

この合計額を許可申請日から許可が下りるまでの間、申請会社名義の金融機関口座に維持しておく必要があります。

- 役員報酬・給与・手当6ヶ月分(役員、運転者、運行管理者、整備管理者、事務員、その他)

- 賞与(給与月額×1回給与の○ヶ月分×支給回数×1/2)○には支給する月数

- 法定福利費6ヶ月分(健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料、労災保険料)

- 厚生福利費(給与、手当、賞与の2%)

- 燃料費6ヶ月分(軽油代、ガソリン代など)

- 油脂費(燃料費の3%)

- 修繕費6ヶ月分(外注修繕費、自家修繕費・部品費、タイヤチューブ費)

- 車両費1年分(一括払いの場合は取得価格。分割の場合は頭金+1年分の割賦金。リースの場合はリース料1年分。)

- 施設賦課税(自動車税1年分、自動車重量税1年分、環境性能割)

- 保険料(自賠責保険1年分、任意保険1年分)

- 施設購入・使用料1年分【土地・建物の購入費】(一括払いの場合は取得価格。分割の場合は頭金+1年分の割賦金。借入の場合は敷金・保証金等+賃借料1年分。)

- 什器・備品費(取得価格)

- 登録免許税(12万円)

- その他2ヶ月分(旅費、会議費、水道光熱費、通信費、運搬費、図書費、印刷費、広告宣伝費、従業員教育費など)

このように、必要な資金を試算し、その合計額以上を申請会社の金融機関口座に保有していることを、金融機関の残高証明を取得し証明することになります。運輸局から過去の日付の残高証明取得を依頼されます。

運送業許可申請のお悩み・不安なことはありませんか?

慣れていない申請について要件をひとつひとつご自身で検討し、必要書類を集め、申請書類にその情報を落とし込んで書類作成をしようとしても時間も日数もかかりストレスとなるでしょう。

社内で申請に専念できる方がいれば良いですが、今まで関与させていただいた経験から普通はいません。ご自身で、これらの作業をしていくことは非常に面倒なことなのです。

- 案内された申請要件をクリアしているか考えるなら出来そうな気がする!

- 案内された書類や資料なら用意できそうな気がする!

そう思われた方は一度ご相談ください。繰り返しになりますが当事務所では初回相談は無料としております。これまでの申請実績から申請要件・必要な書類や資料は、全て把握しています。

人・モノ・資金のご計画をお聞きします

どんな書類や資料が必要か打合せします

多数の相談を受けた経験から、最初から全部の要件をクリアし、必要な書類や資料をそろえるのは難しいことです。

ご相談の中でクリアできていない要件は時間をかければクリアできるのか、少し頑張ればクリアできるのか、などいろんな可能性を一緒に探ります。

ご依頼いただければ、どんな資料や施設が必要かご相談していただけますし、要件をクリアできる基準もわかりやすくご説明します。

これらの要件にかかわる資料や施設はお客さまにご用意をお願いしますが、要件をクリアしているかどうかの判定は当事務所にて検討いたします。

有効であれば申請に進めますが、明らかに不足・不十分であれば他の資料や施設のご用意をお願いすることになります。微妙な場合は追加資料や補足説明があれば要件具備となるのか、など積み重ねたノウハウを駆使しお客さまに提案・ご相談しながら進めていきます。

※ご自身で申請される方のご相談には対応しておりませんので、申請先の運輸局にお聞きください。

- 運送業を既にしている知り合いから、人・モノ・資金の要件についてある程度聞いていて用意できている方

- 独立・起業(会社設立)して運送業を検討しており、初回ご相談から1年以上準備をしてから申請のご依頼をくださる方

- 軽貨物(黒ナンバー)をされていて、荷主さんから2トンや4トン車で来てほしいと言われている方

- 利用運送をされていて、自社で一般貨物の許可を取って運営したいとお考えの方

など許可取得に向けて、ご相談される方の状況もさまざまです。

2019年11月より資金の要件が厳しくなってますので、これから独立・起業(会社設立)して運送業許可取得をお考えの方は資金面がネックになっている方が多いです。

2019年11月以前に運送業の許可取得された方との会話で、「最近は運送業許可をとる人は多いですか?」と聞かれることもよくあります。

資金面の要件が厳しくなってネックになっている方が多いことを伝えますと、「今なら許可取られへんかったかも・・・、早めに取っといてよかったですわ!」とほぼ言われます。

しかし現在、建設業・軽貨物など他事業を順調に経営されている方は比較的、資金面の説明をしましても大して驚かれません。

運輸開始届を提出すると、近畿運輸局管内では2~3ヶ月で巡回指導があります。これは、トラック協会の「地方貨物自動車運送適正化事業実施機関」が行います。営業所に訪問して、日々の運行や義務である帳簿類等が適正にされているか確認します。

普段から真面目に取り組めていれば大丈夫です。巡回指導員は指導する立場で営業所に来られますが、ちゃんと法令遵守してしてもらおうと思ってアドバイスしてくれます。改善事項があっても真面目に対応する姿勢があれば心配ありません。

ただし、巡回指導を拒否したり、あまりにもひどい現状だと通報事案・相談事案で運輸局の監査に発展します。運輸局の監査を受けますと、ほぼ行政処分を受けます。行政処分とはトラック使用停止や営業停止などを指します。

当事務所では、巡回指導に向けた事前準備や対策サポートも行っております。

「どの帳簿が必要かわからない」「書類が整っているか不安」など、気になることがあればご相談ください。

運送業の関連ページはこちら

当事務所は豊富な実績から一般貨物自動車運送事業の許可申請をサポートしています。

せひ御覧ください。

一般貨物自動車運送事業のよくあるご質問をご紹介しています。

せひ御覧ください。

当行政書士事務所についてのページはこちら

エルシー行政書士事務所代表の塚本 安希子と申します。ご訪問くださいましたご縁に感謝いたします。

エルシー行政書士事務所は運送業手続きに特化した大阪の事務所です。

ぜひ御覧ください。

運送業のご相談・ご依頼はこちら

大阪での一般貨物(トラックなど)の許可申請、営業所・車庫の新設・移転の申請、Gマーク取得、巡回指導対策など、運送業に特化した行政書士がサポートいたします。

エルシー行政書士事務所

受付時間 :平日 8:30~17:00

お問合せはこちら

運送業に特化した大阪の行政書士です。運送業の許可、営業所や車庫の新設・変更、Gマーク取得、巡回指導などサポートしております。

豊富な申請実績から運送会社様のお役に立てるよう、ベストを尽くしています。